늘 그 자리에 있을 거라 여겼다.

아침의 커피 향처럼,

창가에 부서지는 햇살처럼,

바쁜 하루의 틈바구니에서도

잠깐만 눈길 주면 닿을 곳에.

그녀는 늘 그 자리에 있을 거라 여겼다.

나는 그녀를 기다린 적이 없었다.

이름을 불러본 적도 없었다.

말없이 곁에 앉아주던 그녀가

내 어깨를 스치며 전하던 온기를

나는 익숙한 공기쯤으로 여겼다.

무심한 나의 침묵 속에

그녀는 어쩌면 천천히,

말 없는 작별을 준비하고 있었는지 모른다.

문자 하나에 담긴 그리움을 모르는 체하고

눈빛에 깃든 간절함을 못 본 체하고

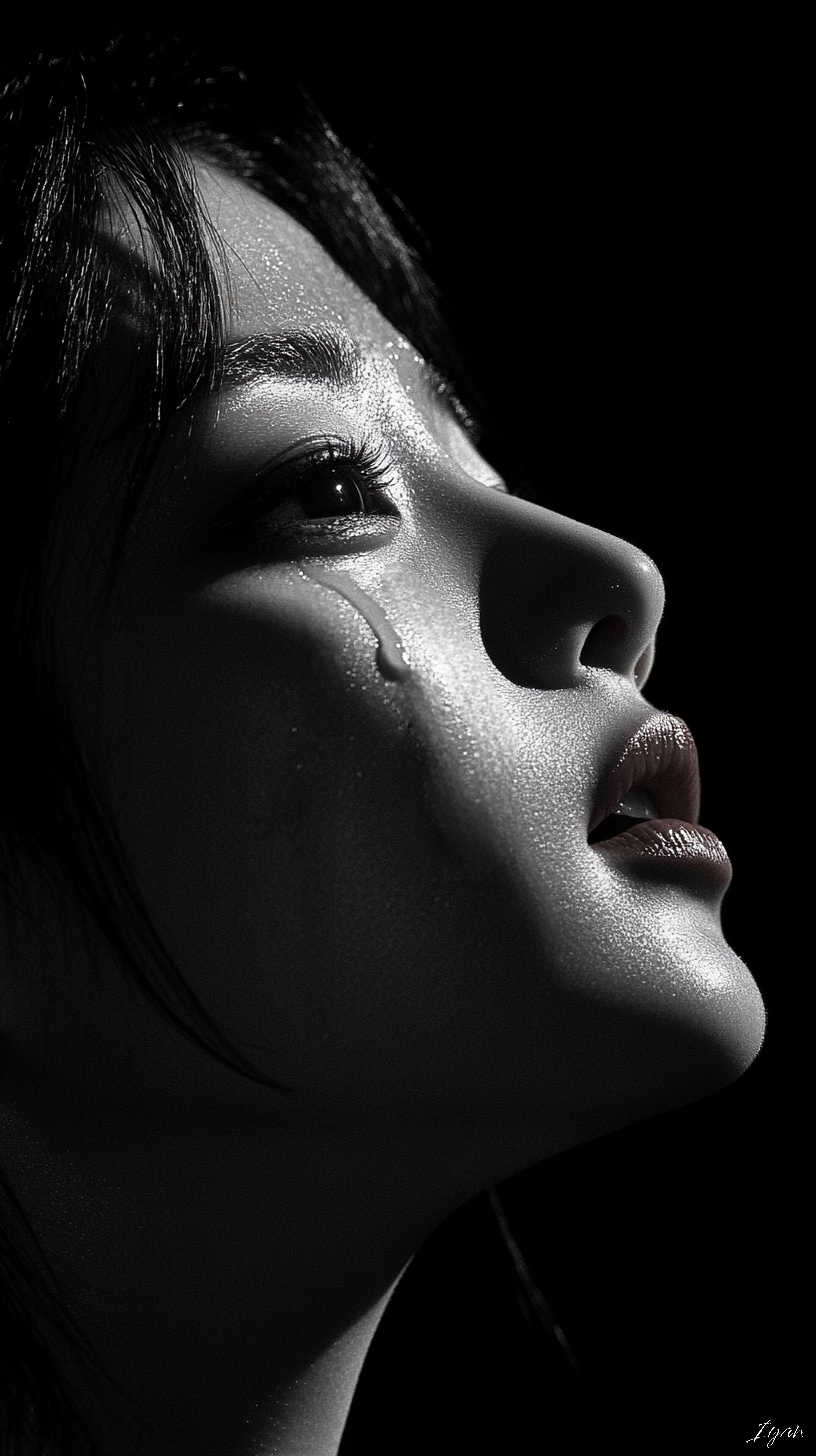

그녀의 눈빛이

조금씩 저물어가는 줄도 모르고

잠시만, 다음에, 이따가.

이런 대답에 그녀의 시간은

기다림 속에서 조용히 녹슬어 갔다.

그 온기를 잊고 있던 건

너무 가까이 있었기 때문이다.

숨결처럼, 그림자처럼

당연하게 여겨졌던 존재는

사라지고 나서야 그 자리에 빛을 남겼다.

그제야 나는 멈춰 섰다.

텅 빈 의자, 말없이 마주 앉던 그녀의 자리가

바람처럼 허전했다.

그리움은 이토록 늦게서야,

너무나 선명하게 찾아왔다.

나는 그녀를 잃고 나서야

사소한 것들이

얼마나 크고 깊은 의미였는지를 알았다.

차 한 잔 앞에 놓고 건넨 미소,

무심히 들었던 말 속에 담긴 배려,

바람이 지나가는 창가의 정적마저

모두가 그녀였다.

그녀가 머물던 자리를 바라보다

내가 평생 그리워 할 따스함이

그곳에 있었음을 발견했다.

잊고 살았던 하루하루가

그녀의 사랑이었음을 깨달았다.

그녀의 부재는 단순한 공백이 아닌,

나를 비추는 거울이었다.

내가 얼마나 많은 것을 놓치며

살아왔는지를 보여주는, 조용한 고백.

돌이킬 수 있다면,

그날의 침묵에 말을 다시 걸고 싶다.

흘려보낸 눈빛을 다시 붙잡고

그녀의 망설임 앞에 서서

이번엔, 고개를 돌리지 않겠다고

말해주고 싶었다.

이제서야 나는 그녀를 기다린다.

아무것도 채우지 못한 손으로

눈빛 하나, 숨결 하나도 놓치지 않겠다고

늦은 다짐을 품은 채

텅 빈 자리 앞에서 서성인다.

그리움은 늘 늦게 배운다.

후회는 늘 마지막에 찾아온다.

우리는 종종 가장 가까운 것의 소중함을

가장 멀어진 후에야 깨닫는다.

모든 기다림은

사실, 이미 곁에 있었던 그리움이었다.

그 빈자리에서 피어나는 그리움은

때론 사랑보다 더 아프다.

소중한 것은 항상 곁에 있을 때 보이지 않고

떠난 뒤에야 그 의미가 눈물처럼 맺힌다.

우리는 모두 사랑을 잊는 법부터

배우고 살아가는 것인지도 모른다.

곁에 있는 것들이

내일도 곁에 있으리라 믿으며

오늘을 그렇게 소홀히 흘려보낸다.

소중함이란,

언제나 너무 늦게 깨닫는다.

그러니 사랑하는 이가 지금 곁에 있다면

기다리지 말고, 말해야 한다.

사랑한다고,

그대는 내 하루의 햇살이었다고.