오래된 집을 손보려니

자잘한 상흔들이 벽에 박혀 있다.

저마다의 이유로 깊이 스며든 못 자국들,

때론 서툴렀고, 때론 성급했으며,

어쩌면 꼭 필요했을 것이다.

못을 뽑아내자, 자리마다 움푹 팬 자국,

잊고 싶던 말, 지우고 싶던 기억처럼

사라지지 않고 흔적을 남긴다.

한때는 단단히 박혀

날 선 무게를 지탱하던 못,

이제는 말라붙은 시간 속에

상처로 남아 있다.

손끝으로 조심스레 어루만지니

거친 세월이 스며 있다.

그 못을 박던 순간들을 돌아본다.

날 선 말이 깊이 파고들던 밤,

불안과 오해가 벽을 타고 스며들던 날,

서로를 단단히 붙잡으려다

오히려 멀어져 버린 시간.

이제 상처를 메꾸려 한다.

보수제로 덧바르고, 조심스레 칠해 보지만,

손길이 아무리 섬세해도

흔적은 지워지지 않는다.

못 자국을 완전히 없앨 순 없어도

서로의 자국을 어루만지며

조금씩 메워나갈 수는 있다.

상처를 기억하며 더 깊이 껴안을 수 있다.

못을 박으며 아프게 했고,

못을 뽑으며 허전하게 했지만,

그 자국 위에서 다시 손을 맞잡는다.

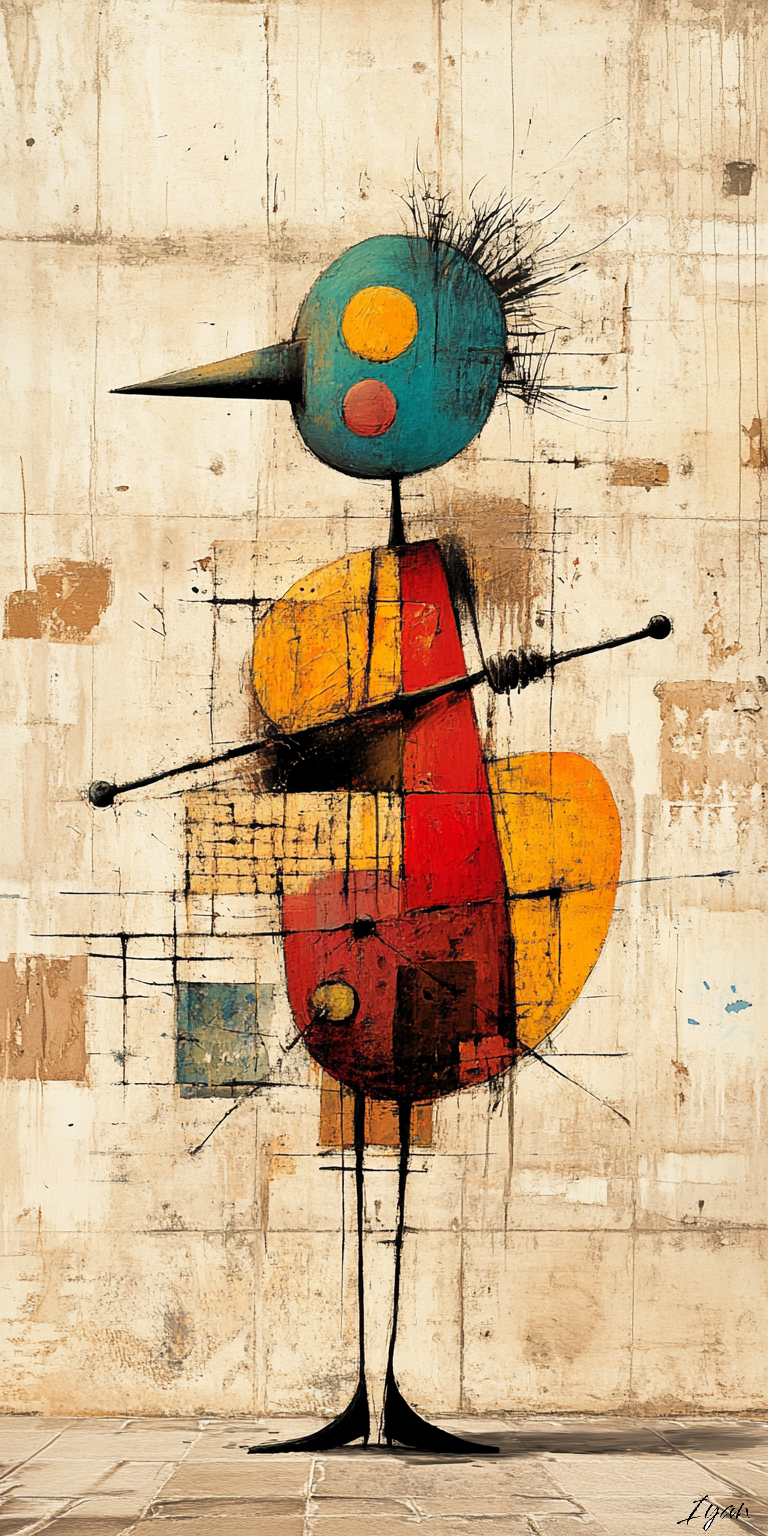

나는 그 위에 그림을 그리기로 한다.

틈마다 꽃을 피우고, 별을 새기고,

바람이 스미는 길을 그려 넣는다.

흔적은 남겠지만

그 위에 색을 더하면,

상처가 새살처럼 돋아나듯

흉터 위에도 빛이 내려앉을 것이다.

결국 삶이란 완벽한 지움이 아니라,

흉터마저 품고 가는 것.

못 자국 위에 새긴 따뜻한 그림처럼

우리도 서로를 채색하며 살아간다.