먼 언덕 너머로,

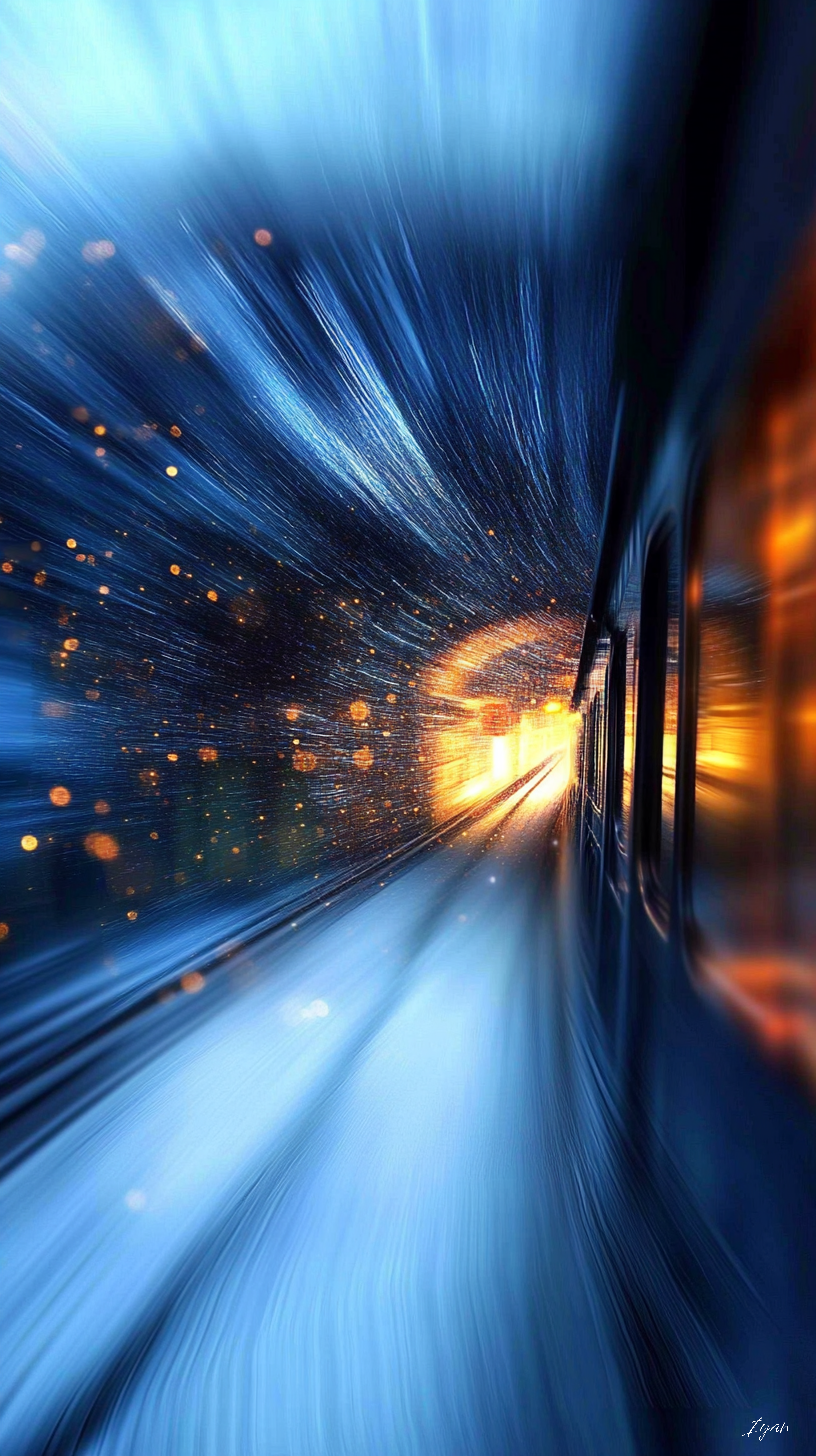

기차는 천천히 그림자를 끌고 갔다.

철길은 말이 없었지만,

그 침묵이 얼마나 많은 이야기를 삼켰는지는

오직 남겨진 이들만이 알리라.

레일 끝에 스미는 햇살은

금이 간 유리처럼 깨어지고,

하얗게 쏟아진 눈발은

마치 잃어버린 약속처럼 빗겨 흩어진다.

두근거림은 침목 사이에 숨죽이고

멀어진 거리는 두 손 가득 공허로 채워진다.

그리움은 자라난다.

멀어진 만큼, 아니 그보다 더 길게.

덩굴처럼 얽히며 가슴 속에 뿌리내린다.

가끔은 스스로조차 깜빡할 만큼

그렇게 깊이, 은밀히.

지나온 시간 뒤에 남겨진 건

결국은 채워지지 않는 허공이다.

기차가 떠난 자리,

차가운 레일 위를 비추는 저녁빛은

단 한 번도 돌아본 적 없는

그리움의 등을 어루만진다.

노을은 방금 떠나온 길을

자꾸만 뒤돌아본다.

마치 이제라도 붙잡을 수 있을 것처럼.

그러나 붙잡힌 건 다만 흔적뿐이다.

아직 식지 않은 발자국 위로

겨울의 바람이 천천히 내려앉는다.

돌아보지 않으려 애써보지만

그럴수록 더 아득해지는,

머리끝까지 차오르는 이 몹쓸 그리움.

그리하여,

결국은 스스로를 삼키고야 마는 밤의 기차.

그날 저녁하늘은 농익은 빛으로 물들었다.

노을은 지나온 시간을 닦아내듯

붉은 손길을 내밀었지만,

무엇 하나 온전히 가져가지 못했다.

기차가 지나간 빈 선로처럼,

떠난 이의 뒷모습처럼,

모든 것은 그리움이 되는 시간이었다.

그리운 것은 멀어질수록 가까워지고,

멀리 두려 했던 마음은

눈앞까지 다가오고야 만다.

다가온 뒤에는 다시 떠밀려가고,

떠밀린 뒤에는 다시 그 자리에 다가온다.

모진 이별이 끝난 자리에는

덩그러니 한 조각의 그리움이 남는다.

그리움은 소리 없이 불어오는 바람처럼,

온전히 붙잡을 수도,

온전히 흘려보낼 수도 없었다.