어느 날,

거울 속에서 내 아버지의 주름을 보았다.

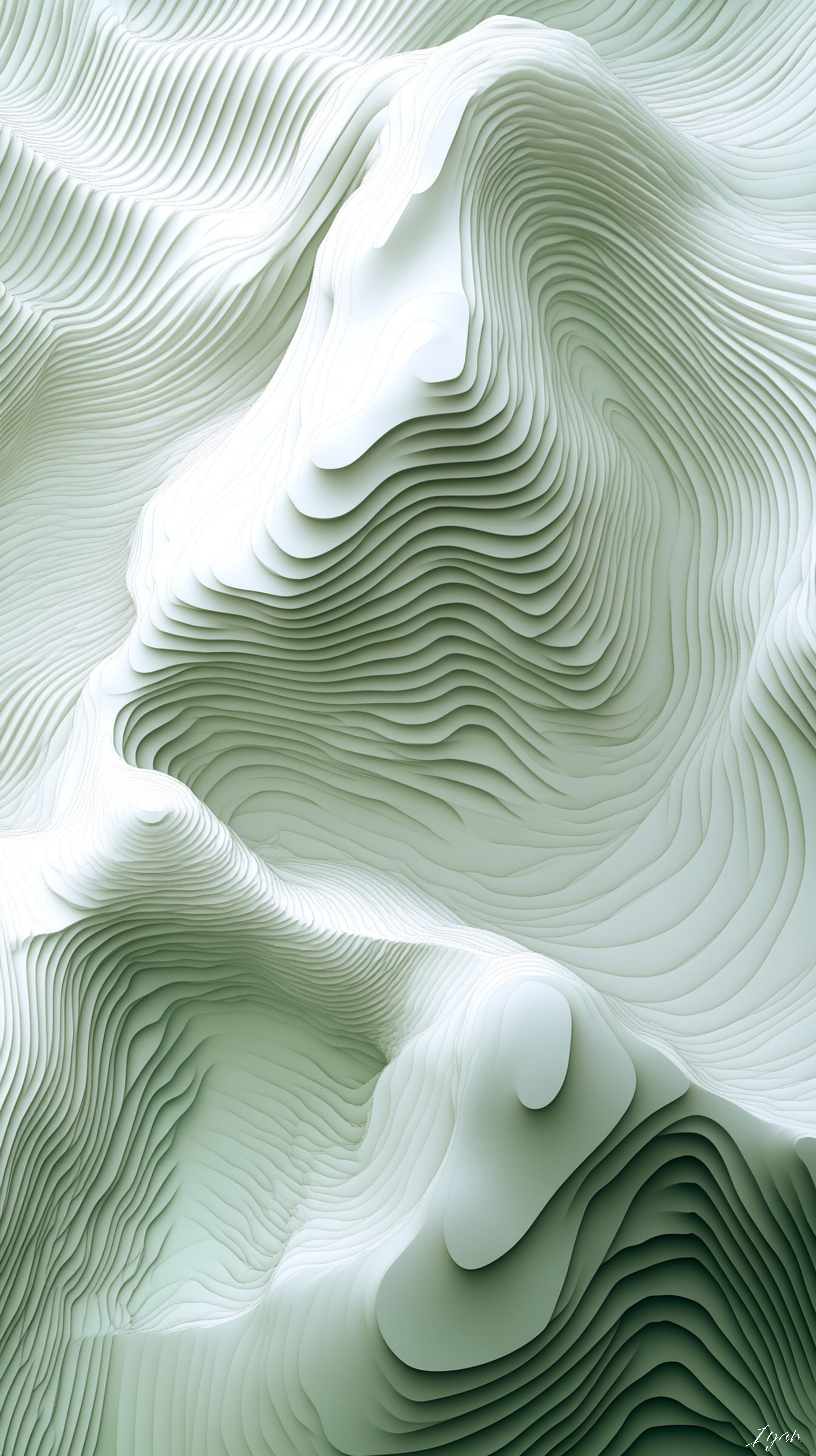

이마 위 패이기 시작하는 골짜기.

그곳에는 아득한 퇴근길,

무거운 삶의 보따리를 어깨에 얹고도

아들 손에 용돈 한 장을 쥐여주던

따뜻했던 오후가 앉아 있었다.

눈가에 작은 부챗살처럼 번진 잔주름에는

어머니가 웃을 때마다

피어나던 온기가 남아 있었다.

삶이란 것이, 그렇게

사라지지 않고 얼굴에 눌러 새겨지는 것임을,

나는 이제야 조금 알 것 같았다.

혹자는 말한다.

주름은 늙음의 흔적이자 추해지는 증표라고.

그래서 도려내고 매끈하게 밀어붙이는 걸

미덕이라 여긴다고.

하지만 나는 감히 말하고 싶다.

주름은 ‘흠’이 아니라,

겹겹이 쌓아 올린 서사의 등고선이다.

그 굴곡은 기쁨과 절망,

인내와 환희가 뒤섞인

인생이라는 드라마의 자필 원고다.

남몰래 흘린 눈물의 골,

참아낸 말끝의 떨림,

그리고 끝내 품어버린 사랑의 흔적이

주름이라는 문장으로 남은 것이다.

그러나 시대는 다르다.

요즘은 얼굴이 거울이기보다 스크린이 되어 간다.

비추는 것이 아니라 투사하는 것.

주름은 필터로 지워지고, 표정은 교정된다.

인간의 시간마저 인공지능이 조율하는 세상에서,

노화는 '고장'이라 불린다.

고쳐야 할 결함이 되고,

되돌려야 할 오류가 된다.

주름은,

그 안에 담긴 기억까지 삭제되는 중이다.

나는 묻고 싶다.

나이 듦이 왜 부끄러운가.

왜 우리가 살아온 궤적을 지워야만 하는가.

주름은 부재가 아니라 축적이다.

그것은 사라짐의 표시가 아니라,

남아있음의 증거다.

얼마나 웃었는지, 얼마나 울었는지,

얼마나 버텼고 사랑했는지.

모든 감정은 얼굴에 잔향처럼 남는다.

그리고 그것이 바로 주름이다.

가끔은 파도의 주름을 본다.

격정을 품고 부서진 물결이 물 위에 남긴 문양.

찰나의 반짝임이면서도 끝없는 흐름의 일부.

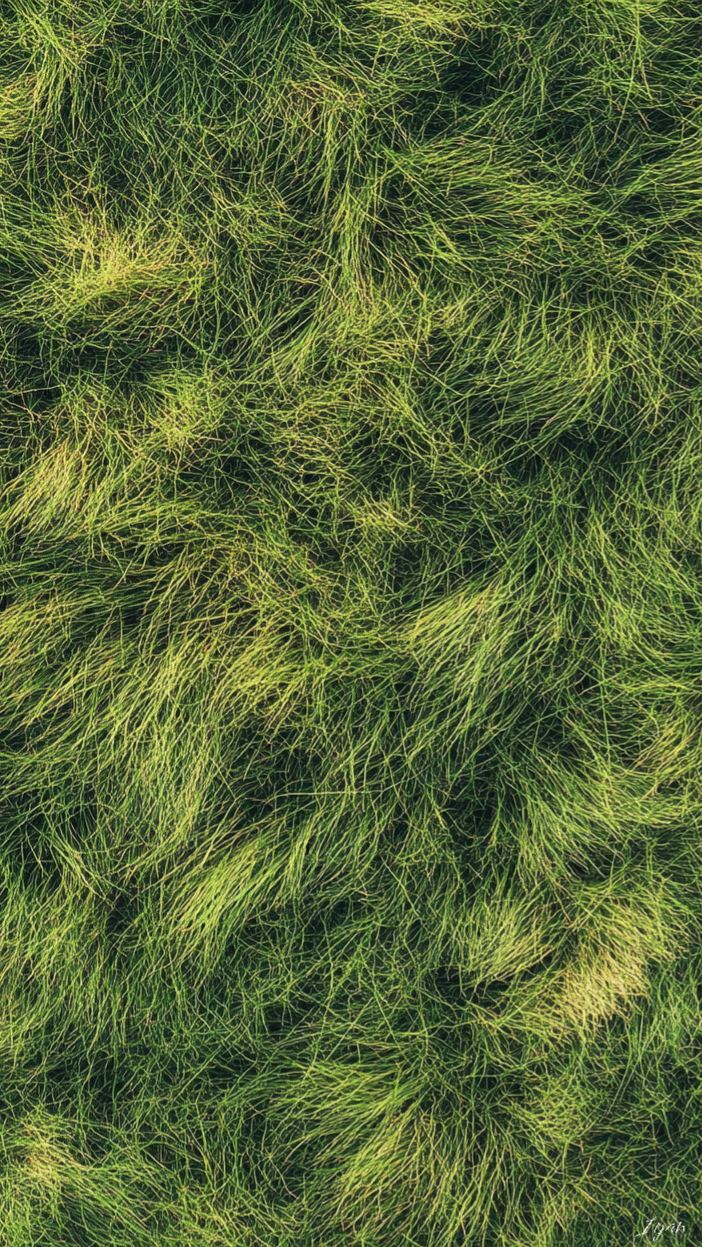

바람에 흔들린 보리밭의 굴곡처럼,

구겨졌지만, 더없이 유연한 곡선.

나는 그 아름다움을 믿는다.

그러니, 얼굴에 물든 주름도 그런 것이 아닐까.

진짜 두려운 것은 주름이 아니라,

주름이 없을 정도로 살아내지 못한 시간이다.

삶을 바람처럼 통과만 했을 뿐,

어디에도 머물지 않았던 날들.

깨끗한 얼굴보다 정직한 얼굴이 더 아름답다.

나는 그렇게 믿고 싶다.

나도 내 주름을 쓸어본다.

길게 파이기 시작하는 이마의 잔 고랑은

오래 고민했던 밤들을 기억하고,

눈가의 선은 웃으며 버텨낸 날들의 이정표다.

그리하여 나는 매일 조금씩,

나만의 책장을 완성해 간다.

시간이라는 필경사와 함께.

주름은 시간이 우리 몸에 남긴 시의 한 행이다.

지우려 하지 말고, 한 줄씩 읽어가자.

그러다 보면 언젠가,

우리의 얼굴도 한 편의 시집이 되어 있을 것이다.

주름.

무겁고, 깊고, 아름다운.

얼굴에 새긴 한 편의 시.