첫사랑

며칠 후면 아이들이 기다리는 여름방학이다.

방학 중에서 겨울방학 시즌이 되면

나는 춘천의 공지천 얼음판을 생각한다.

춘천의 매서운 바람 속에서도

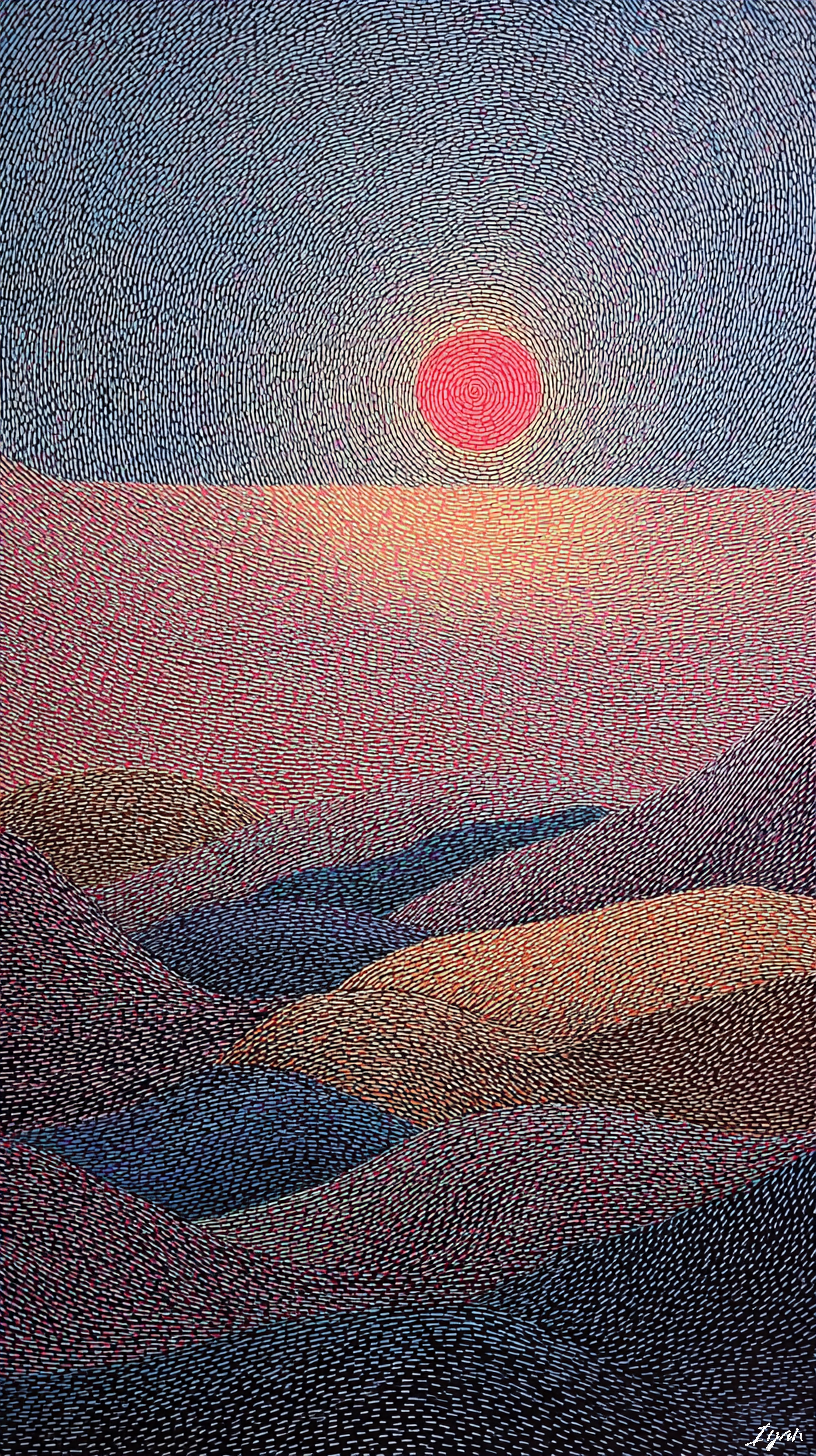

가장 찬란히 빛나던 풍경은

언제나 그 얼음판 위에 있었다.

하얀 입김을 내뿜으며

스케이트 끈을 단단히 조이고,

미끄러지듯 달리던 어린 시절.

볼을 스치던 바람에 눈물이 맺히고,

그 틈으로 다가오던 분홍 털모자의 소녀.

소녀의 웃음소리는 얼음 위를 흐르는

겨울 햇살처럼 반짝였다.

넘어진 내 무릎 앞쪽으로 은빛 스케이트 날로

작은 원을 그리며 다가온 소녀.

손에 쥐여준 종이쪽지에는,

삐뚤지만, 정성스러운 펜글씨가 담겨 있었다.

그날 이후 두 해 동안,

내 우체통엔 소녀의 편지가 도착했다.

사소한 이야기도 소중한 이야기로 바꿔

적어 보내주던 그 손 글씨가,

내 어린 가슴 한켠에 작은 불씨를 피웠다.

그렇게 시작된 첫 번째 겨울의 첫사랑은,

춘천의 가장 추운 계절을

가장 따뜻하게 만들어주었다.

겨울날, 공지천 얼음판 위를 달리는 내게

손을 흔들던 그 아이와

춘천 명동 거리 간판 불빛 사이를

수줍어하며 걸었던 기억.

소양강 강가에 앉아

따스한 햇살 속에 나누던 이야기들.

등선폭포로 향하던 길목,

거대한 얼음 기둥 밑에서

조심스레 잡았던 소녀의 손끝에서 전해오던 떨림.

얼굴은 이제 희미해졌지만,

그 반짝이던 순간만은

내 마음 얼음 속에 갇혀 여전히 빛이 난다.

하지만 겨울은 늘 금세 지나갔다.

방학이 끝나고 서울로 돌아온 두번째 해,

입시 때문에 서로의 관심사가 바뀐 탓인지

소녀의 편지는 점점 뜸해졌다.

그리고 끝내, 더 이상 오지 않았다.

첫사랑은 그렇게 끝났지만,

공지천 위를 맴돌던 우리의 그림자와 흰 안개는

여전히 내 기억 속 어딘가에서 떠돈다.

효자동 골목 끝, 따뜻한 저녁 밥상 너머로

이야기를 나누던 고모의 집.

작은 화롯불에 가까이 앉아

구운 고구마를 손에 쥐여주시던 고모.

스케이트를 둘러메고 나갈 때면,

눈가에 스미던 고모의 걱정 어린 눈빛.

방학이 끝나갈 무렵,

남색 나팔바지를 입혀주던 고모의 손길과

떠나는 내 뒷모습을 바라보던 눈빛은,

지금도 춘천을 떠올릴 때마다

저녁 빛처럼 서글프게 되살아난다.

그리운 고모는 이제는 세상을 떠나시고,

더 이상 춘천에 갈 일이 없어져

나는 그렇게 어른으로 자라버렸다.

춘천은 내 어린 시절 한 귀퉁이에 묻혀,

안개처럼 서서히 사라져가는 도시다.

언젠가 공지천 위 겨울 안개처럼

그 시절 잠깐의 기억도 모두 사라질지 모른다.

그래도, 때때로 문득 그 겨울을 생각한다.

내 안에 여전히 춘천이 있다.

얼어붙은 채 잊히지 않은 채,

현재를 비추는 작은 거울처럼 마음속에서 흔들린다.

기억은 사라지면서도 사라지지 않는다.

흩어지며 내 안에 고여 얼어붙는다.

춘천은 그런 곳이다.

사라지듯 머물고, 머무르듯 사라지는 도시.

공지천 얼음판 위에서 넘어지며 배운 건,

모든 사랑은 언젠가 사라지지만,

넘어지던 순간의 상처와 그때 그 추억은

오히려 별빛처럼 반짝이며 마음속에 남아,

그 시절의 겨울을 끝없이 비춘다는 것이다.