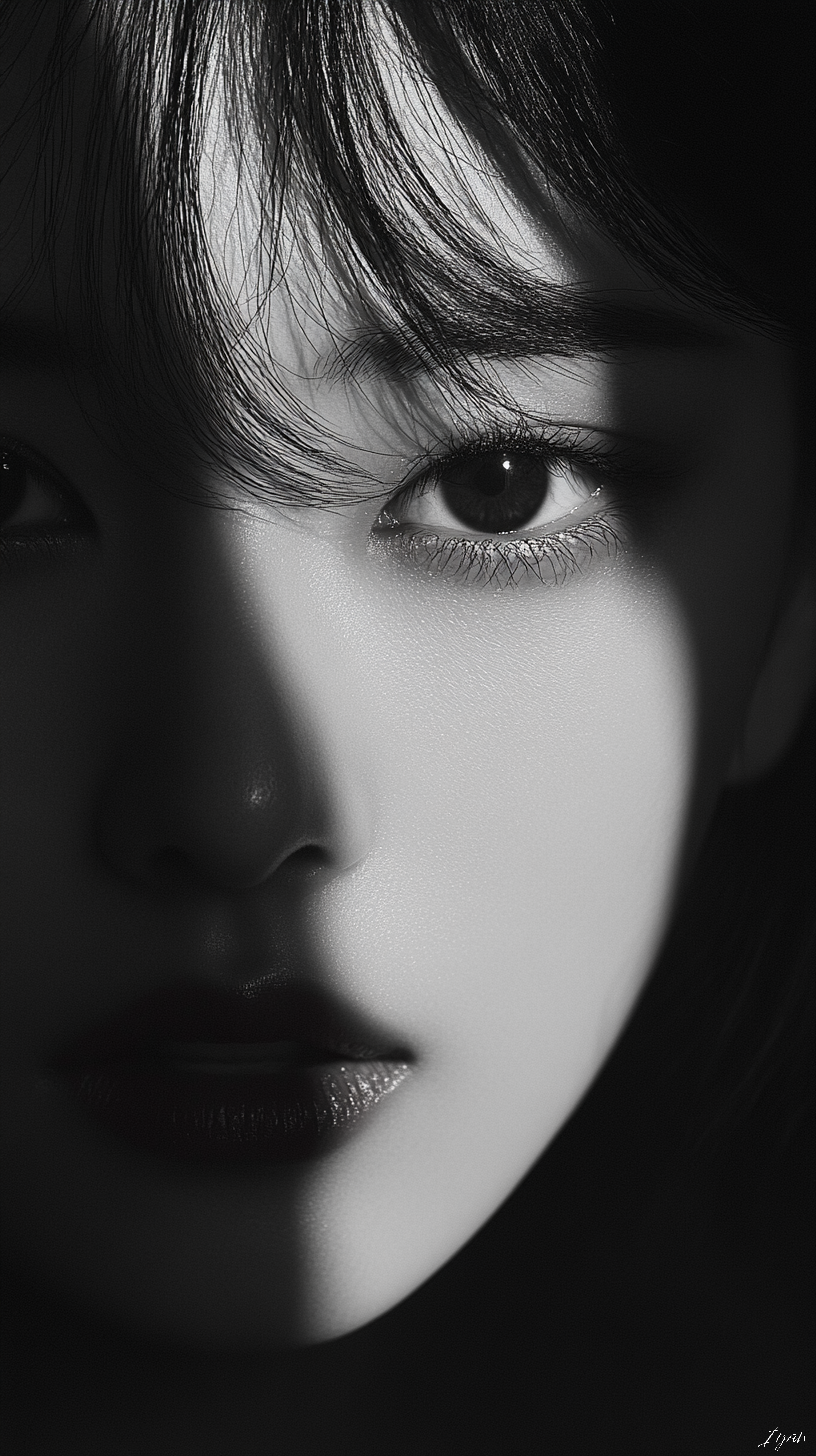

시선

한 장의 이미지를 완성했다.

저물녘 붉게 물든 해변,

모래 위에 홀로 선 인물의 실루엣.

나는 그 장면을 보며,

처음에는 그것이 완벽하다고 믿었다.

프레임 안에 시간은 박제되어 있었고,

붉은 하늘과 잔잔한 파도는

마치 조용히 숨 쉬는 풍경화처럼 조화를 이루었다.

그러나 이상하게도 나는

그 사진이 마음에 들지 않았다.

익숙하게 정돈된 구도,

어딘가 본 듯한 평면적인 아름다움.

그것은 마치 창 없는 방 안에 갇힌 풍경 같았다.

시선은 있었지만, 그 너머는 존재하지 않았다.

그 무렵, 르네 마그리트의 그림을 떠올렸다.

‘이미지의 배반’.

파이프를 그린 그림 아래 적힌 문구.

“이것은 파이프가 아니다.”

단순한 말장난 같지만, 피할 수 없는 진실이었다.

내가 담은 사진도 그랬다.

그것은 해변이 아니었고,

그 인물도 아니었으며,

해 질 무렵의 감정조차 담고 있지 않았다.

그것은 단지 하나의 시점, 하나의 순간,

하나의 정지된 껍질이었다.

나는 단지, 그 위에 내 눈을 얹었을 뿐,

그 안으로는 들어가지 못했다.

사진을 찍는다는 것,

그림을 그린다는 것은

단순히 보이는 것을 포착하는 일이 아니다.

오히려 보이지 않는 것, 침묵 속에 숨은 것,

대상 너머의 결을 읽어내는 일이다.

나는 그것을 깨닫기까지,

수많은 프레임을 포기하고 되풀이해야 했다.

어느 날, 낯선 마을의 돌담 앞에 멈춰 섰다.

특별한 것 없던 풍경이 나를 멈추게 했다.

그날은 카메라를 들지 않았다.

눈으로만 바라보았다.

오래된 돌 사이로 고요히 자라난 이름 모를 꽃,

벽에 스민 손때와 시간의 무늬,

스쳐간 계절의 잔향 같은 그림자들.

나는 점점 그 안으로 스며들었다.

이미지 바깥의 세계가 내 안으로 흘러들었다.

그 순간, ‘다중 시점’이라는 말을 떠올렸다.

그것은 단순히

다양한 각도에서 본다는 의미가 아니었다.

시간과 기억, 감정과 질문이 교차하며

하나의 대상을 둘러싼 시선의 입체.

삶의 다면체.

예술이란 결국, 그 표면의 얇은 껍질을 벗기고

그 너머의 진실로 침투하려는 집요한 시도다.

정면의 미소뿐 아니라,

옆얼굴의 쓸쓸함과

등 뒤의 숨김까지 포착하려는 눈.

그 시선이 없다면,

어떤 창작도 피상적인 반복에 머문다.

그 이후로

나는 대상과의 거리를 다르게 보기 시작했다.

단순히 담는 것이 아니라,

‘들여다보는’ 사람이 되었다.

한 장의 사진, 한 폭의 그림을 위해

수없이 자리를 바꿔 앉고, 기다렸다.

빛이 기울고, 바람이 바뀌고,

사소한 움직임이 세계를 바꾸는 순간을.

그러다 문득,

나는 내가 아닌

다른 누군가의 시선이 되어 있음을 깨달았다.

외부에서 대상을 겨누는 자가 아니라,

그 안으로 조용히 침잠해 들어가는 자.

나와 세계 사이의 거리가 무너지는 지점에서

비로소 창작은 시작된다.

예술이란 본디,

맥락의 껍질을 하나하나 벗겨내는 고독한 작업이다. 피카소가 ‘게르니카’에 새겨 넣은 고통의 비명처럼,

단일한 시점으로는 결코 담을 수 없는

복잡다단한 진실이 있다.

그 진실은

오직 다중 시점의 시선으로만 도달할 수 있는 지대.

삶도, 사람도,

어느 하나 한 방향에서만 존재하지 않는다.

셔터를 누르기 전, 그림을 그리기 전, 침묵 속에서

나는 대상과 나의 간격을 느낀다.

때로는 너무 멀어 닿을 수 없고,

때로는 너무 가까워 눈앞이 흐려진다.

그러나 바로 그 모호한 거리,

그 사이를 오가는 행위 자체가 예술이다.

그리고 그 여정은 언제나 미완이다.

예술은 끝나지 않기에 살아 있고,

인간은 다 이해되지 않기에 아름답다.

예술은 결국 시선의 문제다.

그러나 이제 그 시선은

‘나’라는 단일한 경계에서 벗어난다.

진정한 예술은 대상을 감싸고 흐르는

모든 빛과 그림자, 아픔과 아름다움,

침묵과 언어를 함께 품는다.

다중의 시선이 교차하는 그 무게를 견뎌내는 일. 그것이야말로,

예술가의 가장 고독하고도 숭고한 사명이다.

사람을, 사물을, 삶을 담아낸다는 것은

결국 그것을 사랑하는 방식이다.

그러나 진정한 사랑은 단순한 찬탄이 아니라,

이해의 고통까지도 끌어안는 용기다.

나는 여전히 많은 장면을 담고, 자주 실패한다.

그러나 단 한 장,

단 한 번이라도 진실에 닿을 수 있다면,

그걸로 충분하다.

나는 이제 안다.

‘보는 것’이 곧 나의 세계라는 것을.

그리고 그 세계의 깊이는

내가 얼마나 사랑하고,

이해하려 했는지에 따라 결정된다는 것을.

그래서 나는 오늘도 빛 너머를 응시한다.

그리고 조용히 속삭인다.

“이것은 사진이 아니다.

이것은, 나의 시선이다.”